日本伝統木工技術「組子」を作ってみました!

【組子】とは

「組子」とは、釘を使わずに緻密な幾何学的紋様を生み出す木工の伝統技法のことです。

細くひき割った木に、溝や穴、ほぞ加工を施し、カンナやノコギリ、ノミ等で調節しながらひとつずつ組み合わせていきます。

「組子」の技術は、今から約1,400年前、遠く飛鳥時代に始まった寺院建築の技術から始まったとされ、長い年月をかけ繊細な日本人の感性により少しずつ変化し、職人たちの伝統を守る心と情熱により現代に引き継がれてきました。

そんな「組子」を作る事ができるワークショップに参加し、「組子」の奥の深さを体感してきましたのでご紹介させてもらいます!

(新型コロナウイルス感染拡大前に参加させて頂きました)

組子の文様について

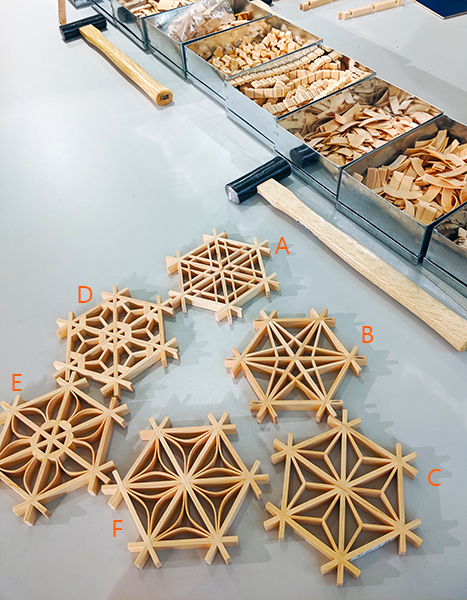

今回のワークショップでは、組子文様6種類の中から2種類を選んで作成しました。

この文様ですが、実はひとつひとつ意味があるってご存知でしたか?

たとえば下記写真の文様だと…

A:「胡麻」

栄養豊富な胡麻は古来から、不老長寿、長生きの薬として用いられてきた。胡麻の実の文様は、お客さまの健康と長寿を祈る意味からも、飲食店、レストランなどで広く好まれている。

B:「りんどう」

りんどうは群生せず一本ずつ咲く姿から、花言葉には、「悲しんでいるあなたを愛する」「誠実」「正義」「寛容な心」などがある。

また、りんどうの根からは「竜胆」という胃薬が作られることや、高貴な紫色をしていることなどから、敬老の日には長寿の花としても人気。

C:「麻の葉」

古来から「麻」は神聖なものとして神事に用いられ、元気に育ってほしいという願いや、魔除けの意味が込められていた。三角形にも魔除け、厄除けの意味があり、その集合体の麻の葉は、より強い意味と美しさがある。

D:「桜」

桜は日本で最も親しまれている花木。古来、桜には稲の神が宿り、花の開き具合で、その年の豊凶を占う習慣があった。

E:「梅」

花言葉は、高潔・上品・あでやかさ。寒風の中、香を漂わせながら花咲く様や、紅梅のあでやかな美しさからは力強ささえ感じされる。しなやかな曲線が美しい。

F:「七宝亀甲」

七宝とは、仏教の経典に書かれている七つの宝物。亀甲は、亀の甲羅の六角形に由来する長寿吉兆の象徴。耐えることのない連鎖と拡大を意味し、人と人との関係が円満に広がるさまを表す。

現在までに伝わる組子の紋様は、健康、豊作、繁栄、長寿など人を幸せにする 「 吉祥文様」を含めてなんと200種類以上あるそうです。

組子の組立て方

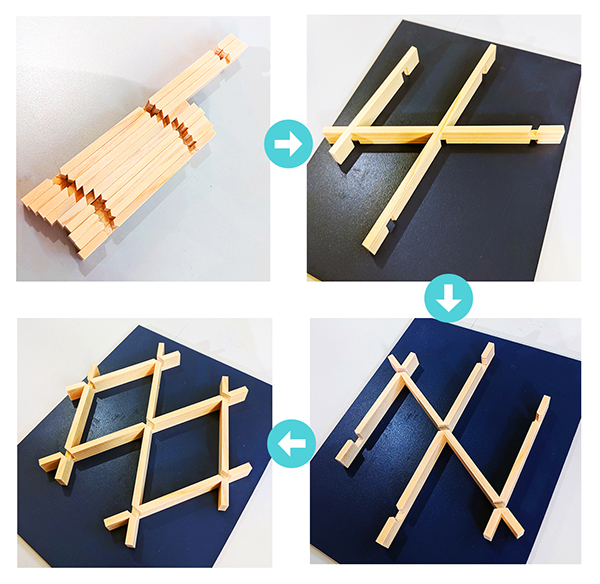

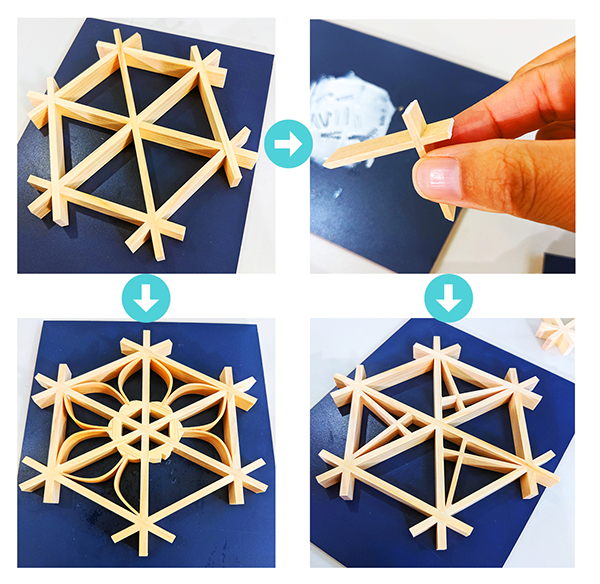

それでは、早速組立です。

ひとつひとつ丁寧に溝に合わせて組み合わせていきます。

順番を間違えないようにして、キュッキュッとはめていきます。

わずか0.1㎜でもずれがあるとうまく組むことができません!

また、力を入れすぎても割れたり曲がったりしてしまいとっても繊細な作業!

基本の菱形できました!

ここから、木工用ボンドをつけて細かなパーツを取り付けていきます。

曲線の部分は力加減を考えないと「パキッ」と裂けてしまいます…。

焦らず優しく心を込めて…。

さて、私がどの文様を選択したか、見えてきましたね。

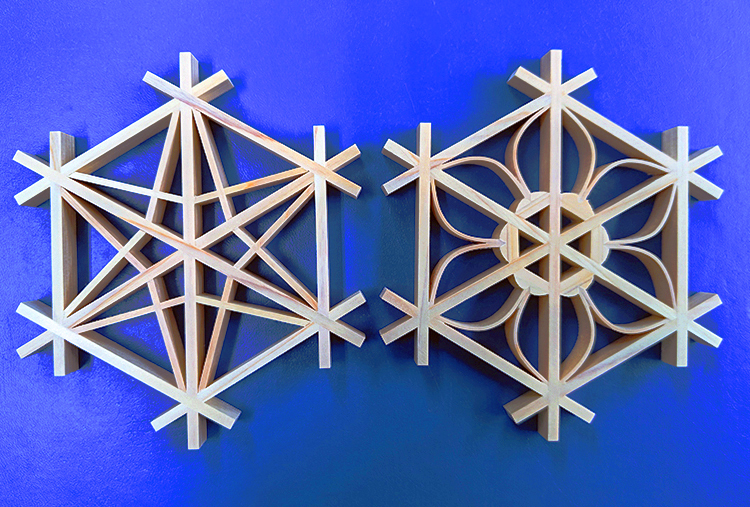

完成しました!

「七宝亀甲」と「梅」です。

完成品を私はコースターとして使用してますが、壁に飾ったり、一輪挿しを置いたりしてもおしゃれですよね。

細かな作業が大好物の私にとっては大満足のワークショップでした。

何気なく見ていた組子の模様がそれぞれの意味を持ち、繊細な手作業で組立てられていることを知ると、

日本人って粋だなーとつくづく思います。

それぞれの文様の意味も含めて、お住いに取り入れる場所や部屋を選択すると、

更に愛着の湧くお住まいになりそうですよね。

欄間や障子だけでなく、例えばわたくし森岡も場合…

玄関の目隠し代わりに魔除けの意味を持つ「麻の葉」の組子を、

リビングの間仕切りには、人と人との関係が円満に広がることを意味する「七宝亀甲」を取り入れたり…。

是非、興味のある方はご相談を。

それではまた。

どうぞ、わがままを。

*・‥…~*・‥…~*・‥…~*・‥…~*・‥…~*・‥…~*・‥…~*

生活協同組合アイネットコープ埼玉 REVITA事業部

◇〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-90-4 アイネットビル

◇TEL:048-661-1128

◇FAX:048-661-1718

◇HP:http://revita.coop.ne.jp/

*・‥…~*・‥…~*・‥…~*・‥…~*・‥…~*・‥…~*・‥…~*

![暮らしをリ・デザインするリフォーム[リヴィータ]埼玉県の生協が、お客様のわがままにとことんお応えします。](/assets/img/common/img_logo_pc.gif)